Cosa sappiamo sulla relazione che esiste tra sistema immunitario e microbioma intestinale? Per cercare di fare chiarezza e scattare una fotografia dello stato dell’arte delle conoscenze, Gaelle El-Khoury, insieme a un gruppo di ricercatori delle Università di Beirut e Parigi, ha scritto una revisione narrativa pubblicata sulla rivista Gut.

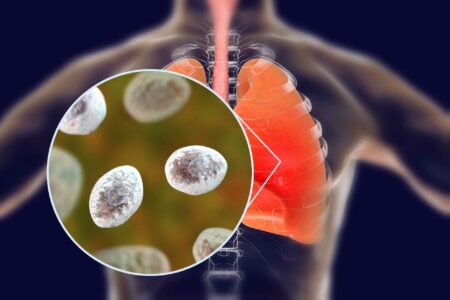

Il lavoro affronta il rapporto tra microbiota intestinale e infezioni respiratorie virali, con particolare attenzione a SARS-CoV-2, influenza e virus respiratorio sinciziale (RSV), delineando le alterazioni microbiche, le modulazioni immunitarie e le implicazioni cliniche che derivano da questo complesso intreccio.

Infezioni respiratorie, una sfida ancora aperta

Le infezioni virali respiratorie rimangono una sfida cruciale per la sanità pubblica, responsabili ogni anno di milioni di casi e di un elevato carico in termini di morbilità e mortalità. Influenza, RSV e SARS-CoV-2 hanno mostrato quanto ampio possa essere lo spettro clinico, dalle forme lievi a quadri severi con insufficienza multiorgano.

La comparsa frequente di sintomi gastrointestinali ha spinto a indagare più a fondo il possibile ruolo del microbiota intestinale nella patogenesi di queste malattie. La revisione prende le mosse proprio da questa osservazione, ripercorrendo le prove disponibili e cercando di comprendere come la modulazione del microbiota possa rappresentare una strategia preventiva e terapeutica.

Uno dei concetti cardine del lavoro è quello di asse intestino-polmone, che descrive la comunicazione bidirezionale tra apparato gastrointestinale e vie respiratorie. Questo dialogo è mediato da vie dirette, come la deglutizione di materiale infetto, e da vie indirette, attraverso metaboliti microbici, citochine e segnali immunitari che circolano a livello sistemico.

L’asse intestino polmone

Il microbiota intestinale sembra giocare un ruolo centrale nello sviluppo e nella regolazione dell’immunità mucosale: circa il 70% delle cellule immunitarie è localizzato nel tessuto linfoide associato alle mucose, a sottolineare l’importanza di questo distretto.

Metaboliti come gli acidi grassi a catena corta, in particolare butirrato, propionato e acetato, emergono come mediatori fondamentali di questa interazione, capaci di modulare risposte infiammatorie anche a livello polmonare.

La revisione mette in luce come le principali infezioni respiratorie virali inducano alterazioni significative del microbiota intestinale. Nei pazienti con COVID-19 per esempio si osserva in genere una riduzione della diversità microbica, accompagnata dalla perdita di batteri benefici come Faecalibacterium e Roseburia e da un arricchimento di patogeni opportunisti.

Nei bambini, la deplezione di taxa produttori di butirrato come Bifidobacterium bifidum o Akkermansia muciniphila si associa a un aumento di batteri potenzialmente patogeni, come Neisseria e Pseudomonas.

Anche l’influenza mostra un quadro simile, con impoverimento dei commensali immunomodulatori e crescita di Escherichia, Shigella e Salmonella. Per l’RSV, pur senza variazioni significative della diversità, si osservano profonde modificazioni nella composizione microbica, soprattutto nei bambini.

Le conseguenze cliniche della disbiosi sono molteplici. Un microbiota squilibrato può favorire l’ingresso virale modulando l’espressione dei recettori cellulari, come l’ACE2 per SARS-CoV-2, e peggiorare la gravità della malattia tramite una risposta immunitaria eccessivamente infiammatoria. Nei casi severi, la perdita di batteri benefici si associa a una maggiore incidenza di complicanze e coinfezioni batteriche, responsabili fino al 40% dei decessi legati all’influenza. La disbiosi si collega anche a manifestazioni gastrointestinali, attraverso l’aumento della permeabilità intestinale e la traslocazione microbica, e a complicanze extra-polmonari, comprese quelle neuropsichiatriche, a dimostrazione del coinvolgimento di più assi di comunicazione: intestino-polmone e intestino-cervello.

Vaccini e microbiota intestinale

Il legame tra microbiota e vaccinazione rappresenta un ulteriore punto di interesse. La composizione del microbiota può influenzare la risposta immunitaria ai vaccini, e viceversa i vaccini stessi possono modificarne l’assetto.

La presenza di batteri come Bifidobacterium adolescentis e Roseburia faecis è stata associata a una risposta anticorpale più robusta contro il SARS-CoV-2, mentre un eccesso di Streptococcus e Parabacteroides sembra correlare con una minore efficacia. Gli acidi grassi a catena corta si confermano come mediatori chiave nel migliorare l’immunogenicità vaccinale.

Alla luce di queste osservazioni, si apre lo scenario della modulazione mirata del microbiota come strategia terapeutica e preventiva. Prebiotici e probiotici sono stati ampiamente studiati, con risultati incoraggianti ma ancora non definitivi. Una recente meta-analisi condotta su pazienti con COVID-19 suggerisce che l’integrazione probiotica, in particolare con ceppi di Lactobacillus e Bifidobacterium, possa ridurre la mortalità, abbreviare la degenza ospedaliera e accelerare la guarigione. Tuttavia, la grande eterogeneità delle formulazioni e delle metodologie impone cautela e sottolinea la necessità di studi randomizzati di ampie dimensioni per confermare l’efficacia di questi interventi.

Conclusioni

Il lavoro di El-Khoury e colleghi ribadisce come le infezioni virali respiratorie abbiano un impatto sistemico che va ben oltre il parenchima polmonare, coinvolgendo profondamente il microbiota intestinale. La perdita di taxa benefici e l’espansione di patogeni opportunisti non solo influenzano la gravità della malattia, ma condizionano anche il recupero e la risposta ai vaccini.

Se da un lato il microbiota emerge come un attore cruciale nella fisiopatologia di queste infezioni, dall’altro rappresenta un target terapeutico promettente, in attesa che la ricerca clinica fornisca prove più solide per un suo utilizzo nella pratica medica.

Con la sponsorizzazione non condizionante di